1. 서 론

2. 수소전기차 보급정책

2.1. 내연기관의 수소전기차 전환

2.2. 국내외 수소 정책

3. 수소전기차 안전 벨류 체인 구축

3.1. 수소 생태계 안전 벨류 체인 구축 배경

3.2. 안전 벨류 체인 구축 목적

3.3. 단계별 안전 벨류 체인

4. 안전 벨류 체인 확대 운영

4.1. 전문가 협의체를 통한 안전 벨류 체인 확대

4.2. 안전 벨류 체인 활성화

5. 결 론

1. 서 론

지구 온난화가 진행되면서 생태계의 생물다양성 감소로 큰 변화가 발생하고 온실가스 배출량은 Table 1과 같이 1990년 대비 2.37배 증가(에너지 분야) 하였으며 폭염, 가뭄 등 자연 재난으로 전 인류의 건강과 안전이 위협받고 있다. 이에 따라 전 세계적으로 친환경·탄소중립 중요성이 강조되고 기후변화에 대응하여 온실가스 배출량을 꾸준히 감소시켜 2050년까지 탄소중립을 달성하겠다는 목표를 선언한 가운데 국내에서도 수소경제 활성화 정책에 따른 수소차 보급전략에 따라 2000년대 초반부터 전기차·수소차 등 친환경 차의 수요가 증가하고 있다.

Table 1.

Annual greenhouse gas emissions (a million ton CO2 eq)

대표적 증가 사유로는 수소전기차가 친환경적이고 지속 가능한 대체에너지 솔루션으로 주목을 받고 있다는 점이다. 또한 중국, 미국, 유럽 등 해외 경쟁국들이 정부 주도의 막강한 투자와 규제 완화를 통해 수소차 시장이 매년 긍정적 성장세를 보인다.

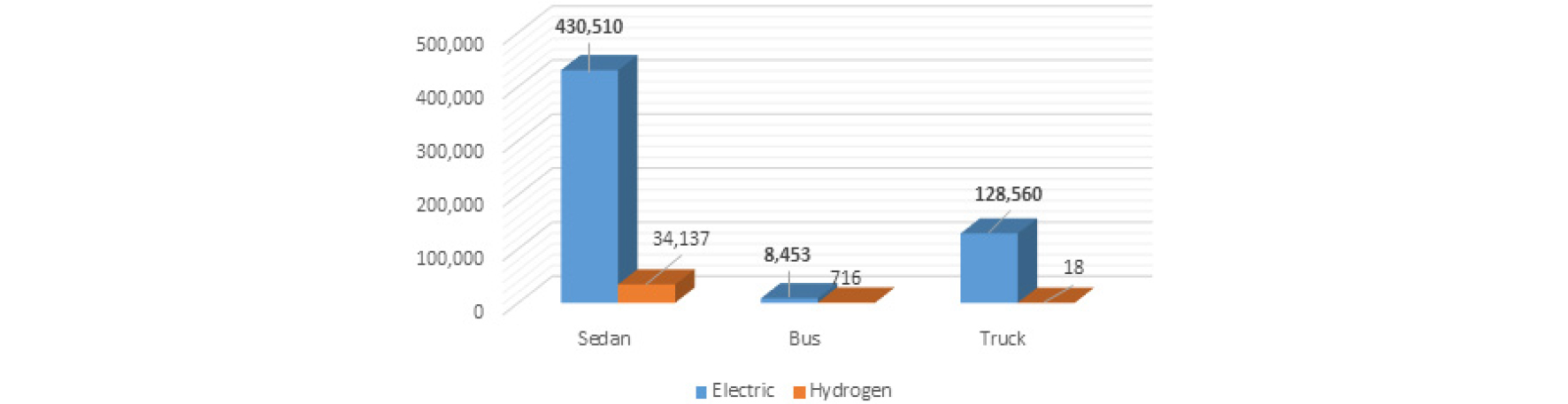

국내에서도 친환경 미래자동차산업 발전전략 등 다양한 정부정책과 대기환경 오염 문제를 해결하는 방법의 하나로 수소 시범도시 선정(울산, 안산 등), 수소전기차에 대한 구매지원금(승용기준 3,200~3,500만 원) 지급 등 강력한 투자가 이루어지고 있다. 반면 수소 충전소 확충 지연과 관련 시설의 인프라 구축 미흡 등으로 Fig. 1과 같이 2024년 3월 기준 국내 수소전기차 등록 대수는 34,872대로 전기차 등록 대수 567,950대의 6.14% 수준으로 보급이 늦어지고 있다.

한편 수소전기차는 Table 2와 같이 내연기관 차량에 비해 연료비 등 소유 비용이 저렴하고 전기차에 비해 충전 시간이 짧고 주행거리가 길다는 장점 및 화재 위험성이 낮다. 실제 수소전기차는 SAE J2601-1 기준에 따르면 5분 만에 충전할 수 있으나 전기차는 급속충전으로 15~30분, 완속 충전으로 4~8시간이 소요되며 정부에서는 2030년까지 수소충전소 660기 구축을 목표로 하고 있어 수소차 보급에 장점으로 작용한다.

Table 2.

Total cost of ownership by vehicle type (2020)

더불어 주행거리의 경우 2020년 기준으로 수소전기차는 약 600~800 km(수소 승용 완충 시)에 달하며 이러한 결과는 휘발유 자동차와 유사하다. 반면 전기차의 주행거리는 약 300~400 km로, 수소전기차의 절반 수준에 머무른다.

이와 같은 장점 외에 저장 용기의 파열(2019. 강릉 수소탱크 파열)과 용기 및 관련 부품의 누출사고 위험성 등 안전사고 문제를 동반할 수 있다. 사례로 Table 3처럼 2023년 국내 수소전기차 4,256대의 내압용기 정기 검사 결과 13.7%인 582대의 수소전기차에서 결함이 발견되었으며 그중 가스누출이 579건으로 분석되어 사고 위험성에 노출되어 있다.

Table 3.

Inspection results (leak)

| Category | Leakage area | Ratio |

| A high-pressure line | 56 | 9.7 |

| Solenoid valve | 95 | 16.4 |

| Stec body | 253 | 43.7 |

| A fuel inlet | 25 | 4.3 |

| etc | 168 | 29.0 |

이러한 안전 문제의 해결은 수소 산업육성을 위한 중요한 과제 중 하나이다. 이와 같은 안전에 대한 위험성이나 문제점을 개선하기 위해 민관 협업체계를 중심으로 수소운송 및 저장, 내압용기의 생산단계부터 폐기까지 체계적 안전관리를 위한 활발한 노력이 수소전기차의 운행 안전성을 확보할 수 있으며 안전 벨류 체인의 목적이라 할 수 있다.

따라서 본 연구에서는 수소 전주기 활용단계의 안전 벨류체인을 적용하는 구체적인 방법을 연구 및 수립하고 수소차 내압용기에 대한 유해·위험 요소를 집중적으로 관리한 연구과제 및 실적을 바탕으로 벨류체인 전략이 수소전기차 산업육성 및 수소 생태계 구축에 적극적으로 적용될 수 있도록 최적의 방향성을 제시하고자 한다.

2. 수소전기차 보급정책

2.1. 내연기관의 수소전기차 전환

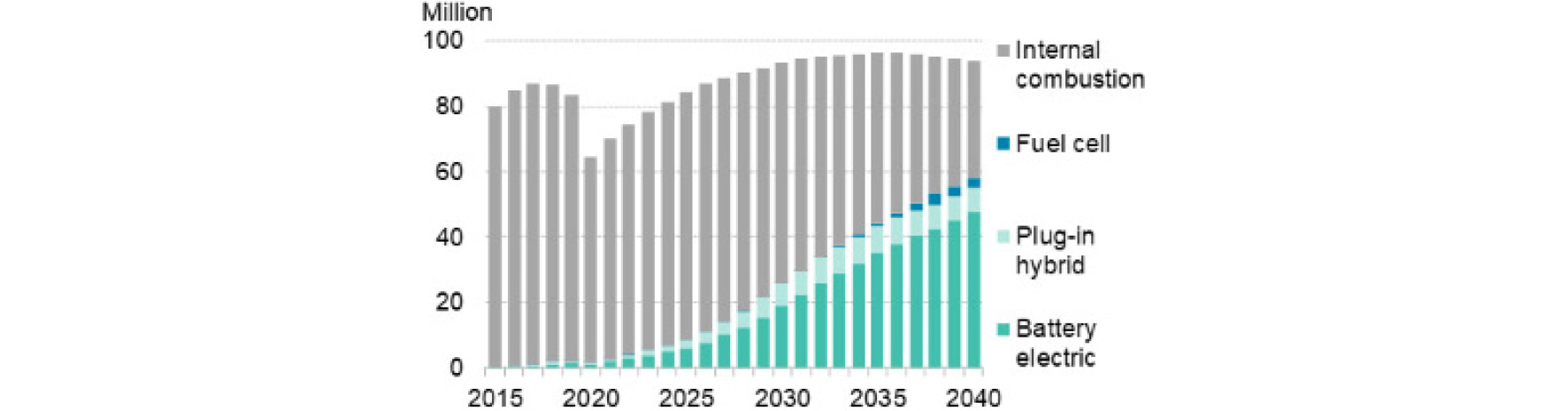

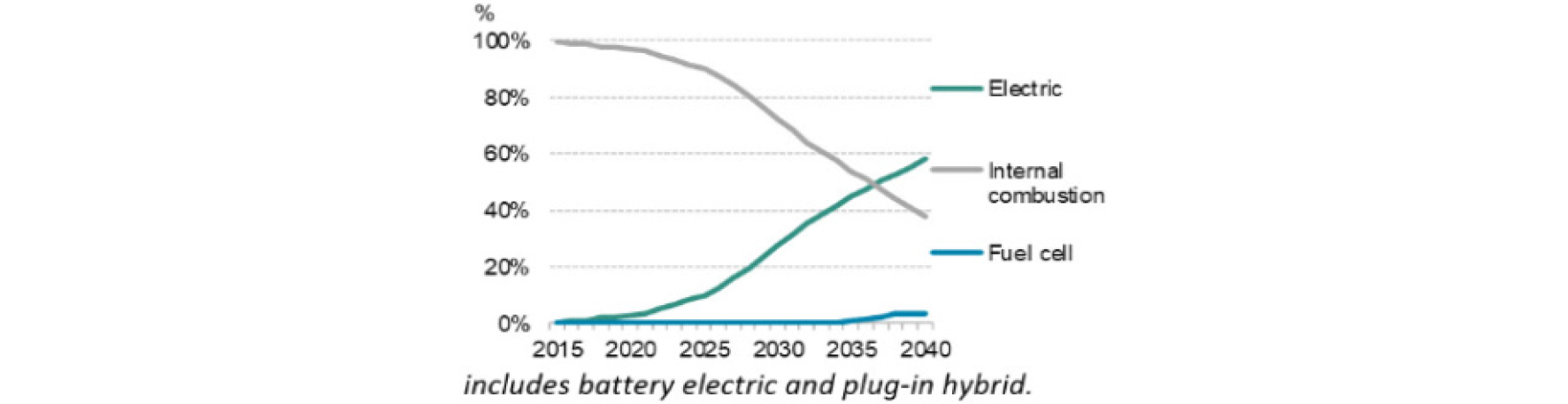

산업 조사기관 블룸버그 NEF(2020)는 2040년까지 승용차 시장 전망은 내연기관 자동차는 감소하는 반면 전기차·하이브리드·수소전기차 등 친환경 차의 수요가 지속해서 증가할 것으로 예상했다. Fig. 2는 구동계별 전 세계 연간 승용차 판매량을 나타낸 것이다.

그리고 Fig. 3과 같이 2025년까지 도시 내 노선버스의 판매 대수 중 약 6.5%가 수소 버스로 전환될 것으로 추정한 바 있으며 2030년까지 전기차 비중이 전체의 31%를 차지하리라 전망했다.

국내에서는 정부의 수소경제 활성화 정책에 따라 수소전기차 분야의 적극적인 정부투자를 통해 2040년까지 국내 290만 대 확대 보급을 목표로 하고 있다.

또한 2023년 12월 제6차 수소경제위원회에서 2030년까지 수소전기차 30만 대 보급계획(수소버스 2.1만 대 포함)을 밝힌 바 있다. 다만 현재는 2024년 3월 기준, 국내 수소전기차 승용차 34,137대, 승합차 716대, 화물차 19대가 등록되었다. 그러나 서울을 중심으로 2026년까지 대중교통 1,300여 대를 수소 버스로 전환계획, 제주특별자치도(2030년까지 수소 버스 300대 보급계획) 등 지자체마다 대중교통의 수소 버스 전환을 계획하고 있다.

2.2. 국내외 수소 정책

2.2.1. 국내 수소 정책

2018년 8월 정부는 온실가스 저감, 신재생에너지 보급 확대와 신산업육성 등을 이유로 수소경제를 혁신성장 분야로 선정하고 ‘수소경제 활성화 로드맵(2019년)’과 ‘한국형 친환경 뉴딜 정책(2020년)’을 발표하였다. 로드맵에서 수소전기차를 2040년까지 620만 대 누적 생산(내수 290만 대 보급, 수출 330만 대 등)으로 세계시장 점유율 1위 달성, 핵심기술의 신속한 확보 및 규제 완화로 세계 1등 수소 산업육성 추진계획을 Table 4와 같이 밝힌 바 있다.

Table 4.

Roadmap to revitalize the hydrogen economy

이러한 수소전기차 보급 활성화를 위해 정부 당국에서는 해당 차량 구매 시 세금 감면, 보조금(국비 및 지방비) 지원 등 전폭적인 지원을 하고 있다.

그러나 Fig. 4와 같이 2019년 5월 강원도 강릉 수소탱크 폭발사고 (수소탱크 4기 폭발, 2명 사망)이후 국민의 불안감이 증가하고 수소전기차 보급 및 관련 인프라 확충 추진에 장애요인의 하나로 지목되고 있다.

수소전기차의 보급 지연요인을 해결하기 위해서는 수소저장용기에 대한 안전성 확보가 필수적이라 할 수 있겠으나 관련기관과 자동차 제작사, 저장용기를 포함한 각 제조업체 간 협업이 없는 단편적 안전관리 대책으로는 적극적인 문제해결이 요원하다고 볼 수 있겠다.

2.2.2 국외 수소 정책

중국 정부는 2018년 수소전기차 기술 로드맵을 수립, 수소전기차 도입을 목표로 2020년 5천 대, 2025년 5만 대, 2030년 이후 100만 대 이상을 제시하고 재생에너지 수소연료공급체계를 정비한 바 있다. 이는 중국자동차공학회(SAE-China)의 ‘미래의 지능형 및 커넥티드 차량과 관련된 정보 보안’ 관련으로 중국의 수소 정책에 대한 의지를 보여주고 있다.

미국은 2000년대 초반부터 국제수소연료전지 파트너십을 창설하는 등 수소전기차 정책을 리드하고 있으며 2025년까지 초기 수소차 시장 형성, 2026년 이후부터 차종의 다양화, 2030년 이후 대규모 상용화 가능성을 전망하고 있다.

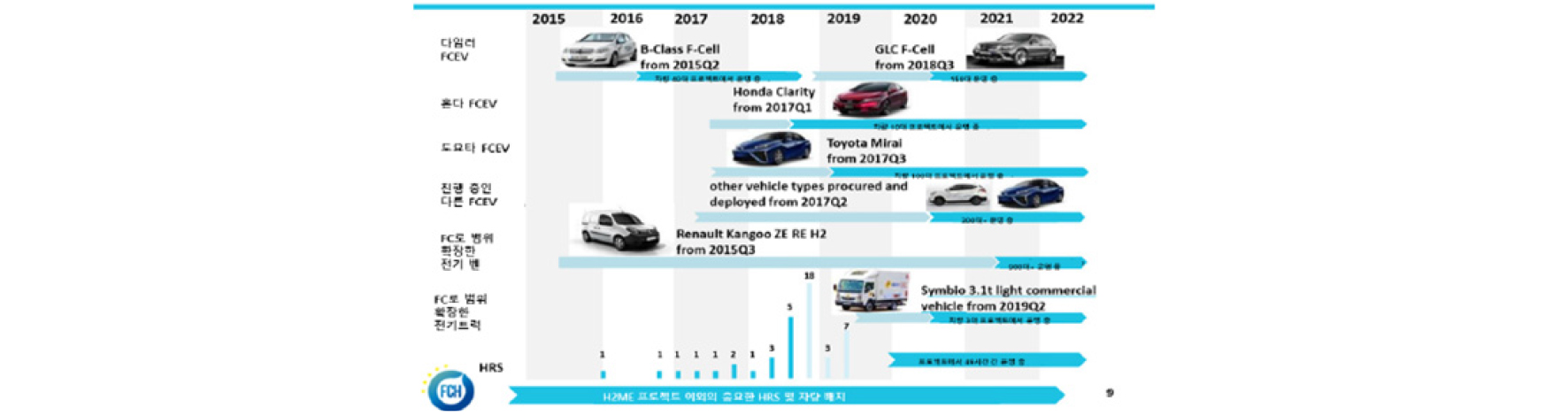

유럽의 경우 유럽연합에서 지원하는 수소 자동차 시범사업 중 대표적인 사례는 H2ME 프로젝트(Element Energy 2018)이다. Fig. 5의 H2ME 프로젝트는 독일·프랑스 등 여러 유럽 국가들이 참여하는 다양한 수소모빌리티에 대한 실험(실증)현황이다. 이 프로젝트는 수소연료전지 차량과 유럽 전 지역에 수소충전소의 확산을 목표로 한다.

3. 수소전기차 안전 벨류 체인 구축

3.1. 수소 생태계 안전 벨류 체인 구축 배경

앞에서 언급한 것처럼 수소전기차 보급 확대에 따른 운행 위험 요소가 여전히 남아 있어서 해결방안이 필요하였는데 국내 수소전기차 제작 기술은 국제사회를 선도하고 있지만, 수소에너지의 안전에 대한 체계적 제도개선과 용기 결함 또는 장착결함 등에 대한 기술적 문제 발생 우려에 대한 부분이 여전히 해결 과제이다.

수소는 무색·무취여서 누출을 감지하기 어렵고 화염전파속도(2,000~3,000 m/s)가 빨라서 수소가스 저장 방출 시 폭발 과압에 대한 상당한 주의와 철저한 관리가 필요하나 일반 소유자가 관리하기에는 한계가 있다. 따라서 정부와 전문기관의 주도하에 안전관리 기술정보를 공유하고 유지관리에 대한 지도 감독이 필요하다.

실제 2023년 수소전기차 내압용기 검사 결과를 분석해보면 Table 5와 같이 장착검사 불합격률은 4.1%, 정기 검사 불합격률은 13.7%로 전문기관의 역할이 중요하다.

Table 5.

Pressure-resistant container inspection failure rate

Year Category | 2021 | 2022 | 2023 |

| Mounting inspection | 1.6% | 5.9% | 4.1% |

| Routine inspection | 36.1% | 9.8% | 13.7% |

부적합 내용에서는 Fig. 6과 같이 연료 시스템에서 용기 및 밸브의 연결부와 고압 배관 등 연료 장치의 가스누출이 가장 많고(88.8%) 원인으로는 고무 재질 부품의 경화 또는 손상, 연결부의 강도 손실 등이 있다.

한편 차량 결함 및 안전사고 등에 의한 수소전기차의 무상보증기간은 4년 이내로 제한적이어서 용기 및 부속품 결함에 의한 수리 비용(수소 저장용기 교체 비용 개당 600만 원, 수소 부품류 교체 비용 최소 100만 원 상당)이 국민부담으로 작용할 수 있다.

이처럼 수소전기차의 안전사고에 대한 국민 불안 및 유지관리에 따른 경제적 부담 해소를 위해서는 수소 생태계 중 활용단계에 있는 수소 내압용기에 대한 안전관리 체계 확립이 중요하다.

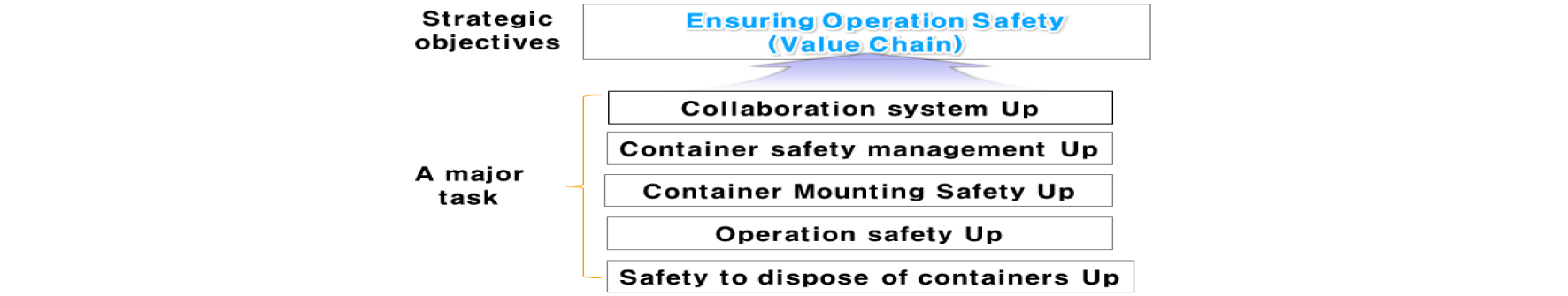

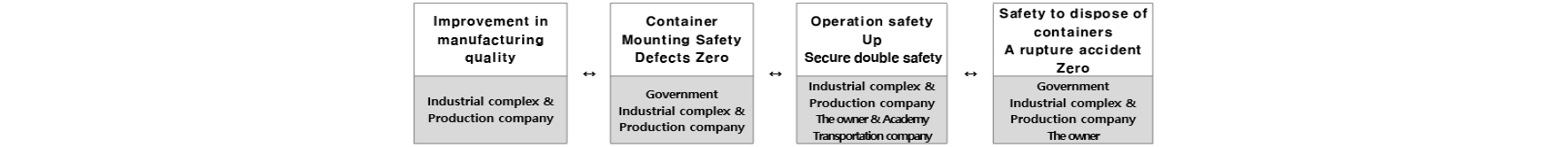

3.2. 안전 벨류 체인 구축 목적

수소 생태계 구축에 장애요인으로 작용할 수 있는 제도나 기술적 문제의 해결과 수소전기차에 대한 국민 불안과 경제적 부담 해소를 위해 정부와 검사기관, 제작사와 학회, 운수회사 등으로 구성된 제도개선 전문가 위원회 또는 기술 문제를 해결할 수 있는 협의체 구성 및 운영으로 전문네트워크를 형성하고 구분 운영할 필요가 있다. 특히 Fig. 7의 수소 전주기 활용단계 저장 용기 즉 내압용기에 대한 제조부터 폐기까지의 생애주기를 세분화하여 사슬(Chain)처럼 엮어서 운행차 안전이라는 가치(Value)를 창출하는 것이 벨류체인 구축의 핵심적 목적이다.

3.3. 단계별 안전 벨류 체인

3.3.1. 협업체계 구성 및 운영

민관협업으로 집중관리, 제도 및 기술, 국민 불편·불안 해소 방안 발굴과 운행 안전성 동시 확보라는 성과 달성을 위해 정부(국토부)와 공공기관, 제작사, 학회, 운수회사 등 제작단계에서 발생 된 결함이 운행단계에 미치는 영향분석을 통해 장애 및 위험 요소를 민관협업으로 집중하여 관리할 수 있다.

Fig. 8과 같이 세부적인 업무로 나누어보면 정부는 제도지원과 규제개선 총괄, 수소차 검사 인프라 확충 지원을 담당해야 한다. 한국교통안전공단(이하 공단)에서는 그에 따른 계획수립과 운영, 정부 정책의 추진, 관련 데이터 및 기술 공유를 분담해야 한다. 제작사와 학회는 제작단계에서의 불량을 최소화하고 무상 수리 등 유지보수단계에서의 국민 불편을 해소, 수소 연구·개발을 담당할 수 있게 된다. 운수회사는 대중교통의 안전한 운행을 위해 자체 안전관리, 운용상의 문제발굴 및 제안을 할 수 있다. 마지막으로 수소차 소유자는 실사용 측면에서 다양한 국민제안은 물론 정부 기관으로부터 시스템적 안전관리 혜택을 받게 된다.

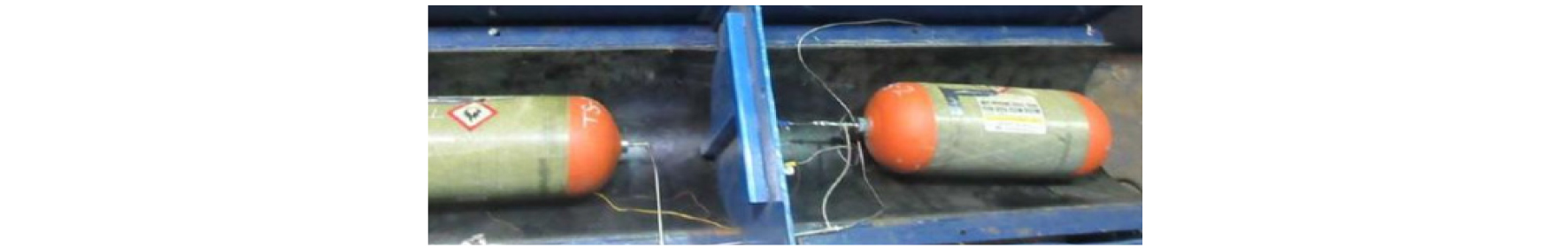

3.3.2. 용기 안전관리 단계

용기 안전관리 단계에서는 제조사와의 협업으로 수요자 맞춤형 데이터 가공과 반기별 정보공유, 능동적 안전관리 시스템을 추진할 수 있다. 용기 안전관리 시스템은 용기 및 부속품의 결함 종류, 부위, 형태 등 수요자 맞춤형 데이터 가공·공유와 함께 불합격 용기에 대한 Fig. 9와 같은 안전성 평가시험(수소 결함 용기 안전성 평가시험, 2022년 캐나다 Power Tech, 시험기준 ANSI/CSA)을 추진하고 평가시험을 통해 용기 손상 요인별 안전성과 유효수명 검증, 검사기준·방법 개선의 기초자료로 활용하고 있다.

3.3.3. 수소용기 장착단계

수소용기 장착단계에서는 2023년 7월 개소한 ‘울산 수소전기차 검사센터’를 시험 무대(Test Bed)로 지정하여 수소 승용차 장착검사의 불합격 원인과 결함 종류 등을 분석 후 성능개선을 지원할 수 있다. Table 6은 수소전기차 내압용기 장착검사의 불합격 원인을 분석한 것으로 이러한 결과를 바탕으로 공단과 제작사 기술팀 등 전문가로 구성된 품질 향상을 위한 SEM(Small & Medium-sized Enterprise)을 운영하여 데이터 및 기술 공유 등 제작사 규제개선을 위한 질의 및 제안사항과 관련 자체 개선방안을 검토 후 보완할 수 있다.

Table 6.

Installation inspection failure statistics

| Category | Case | Ratio |

| Check tank installation | 16 | 66.7% |

| Inspection requirements | 6 | 25.0% |

|

Condition of display of containers valves | 2 | 8.3% |

| Sum | 24 | 100% |

2024. 3월 기준, 내압용기 장착검사를 시행 중인 울산 수소전기차 검사 센터(승용차 중심)와 제작사의 상용차 생산공장을 중심으로 전문검사원의 기술 역량 고도화를 통한 결함발견 능력 향상 매년 10명 이상 육성 등 ‘지속적인 전문가 양성’이 가능할 것으로 판단된다. 장착단계에서는 결함 차량을 발견하면 원인조사 및 현황분석 후 안전조치 또는 재발 방지 조치를 제작사와 합동으로 시행하고 있다.

3.3.4. 수소차 운행단계

수소차 운행단계에서는 Fig. 10과 같이 정기 검사 결과 및 교육 등을 활용한 수소차 운행단계의 국민 불편을 분석하여 개선할 수 있을 것으로 판단 된다.

실제 정기 검사 결과 공유 및 수소 내압 용기 특별안전 점검 등으로 ‘안전한 수소자동차, 대중교통 이용’이라는 사회적 가치를 실현하고 있다. 한편 내압용기 정기검사 분석된 결과 중 88% 이상을 차지하는 Table 7의 가스누출 주요 불합격 결과에 대한 개선사항을 제작사와 공유하고 소유자는 본인의 검사 결과를 열람하고 부적합에 대한 사항은 정비를 통하여 수소 전기차량의 운행 안전관리에 기여하고 있음을 확인하였다.

Table 7.

Major gas leak failure

| Category | Case | Ratio |

| Fuel stack body | 253 | 43.7% |

| Solenoid valves | 95 | 16.4% |

| High-pressure line | 56 | 9.7% |

| Fuel supply system | 26 | 4.5% |

| fule inlet | 25 | 4.3% |

| etc. | 124 | 21.4% |

| Sum | 579 | 100% |

한편 ‘자동차관리법 시행규칙 제57조’에서 명시한 수소전기차 내압용기 정기검사 주기(비사업용 승용 4년, 기타 3년)와 별도로 정부와 공단, 제작사, 운수회사 등이 참여하는 협업을 통한 특별점검(2023년 무상점검, 수소 버스 200대, 운수회사 안전관리 컨설팅 10개소, 운수종사자 교육 500건 등)을 매년 여름철(5월~8월)에 실시하여 운행차 내압용기 파열사고 Zero라는 성과를 창출하면서 내압용기 손상 및 가스누출 등 결함에 대한 점검 및 안전조치 후 운행이 가능함을 검증하였다.

3.3.5. 수소용기 폐기단계

수소용기의 폐기단계에서는 지자체와 협업을 통해 재검사 자료 활용, 충전 수 및 15년인 사용 연한 용기 자동 추출 시스템을 운용하고 있다. 이 시스템은 고압용기(700 bar)의 재사용 원천 차단 등 수소 내압용기의 불법 사용을 방지함으로써 안전성 강화를 도모할 수 있을 것으로 판단된다.

4. 안전 벨류 체인 확대 운영

4.1. 전문가 협의체를 통한 안전 벨류 체인 확대

산업통상자원부 가스 기술기준 위원회의 경우에는 위원회 운영, 실무위원회의 구성·운영과 상세기준의 제정·개정·폐지 등에 필요한 세부적인 절차를 규정하기 위해 ‘위원회 운영 및 상세기준 심의 등에 필요한 세부 지침’을 두고 있기도 하다.

가스 기술기준 위원회를 모델로 수소전기차 내압용기 안전 벨류 체인 내에서 여러 분과를 두거나 수소 산업육성의 실효성을 높이기 위해 운영 중인 안전 협의체를 확대·운영하여 관련 전문위원회를 구성할 수도 있다.

전문위원회는 정부 및 공단, 제작사와 학회 등으로 구성하고 수소 내압용기 전문가 회의를 통해서 관련 법규 또는 규정 개정을 검토할 수도 있다.

이러한 전문위원회에서는 시행 중이거나 시행을 준비 중인 유럽, 수소차 법규 GTR* No. 13(Global Technolo nology Regulation, 수소자동차 글로벌 인증기준)으로 각국 기준을 조화하는 등 전문가 회의를 통한 수소 내압 용기 안전기준 국제조화를 완성할 수 있을 것으로 예상된다.

4.2. 안전 벨류 체인 활성화

정부는 코로나19 사태 이후 경제 패러다임 전환 추진 정책의 하나로 2020.7.14. ‘한국판 뉴딜 종합계획’을 발표하고 탄소중립 사회를 지향하는 친환경 뉴딜을 주요 축으로 선정하였다. 이 계획은 저탄소·분산형 에너지 확산을 위해 신재생에너지 확산 기반 구축과 전기차·수소차 등 그린모빌리티(Green Mobility) 보급 확대를 중점 과제로 채택하였다.

따라서 민관의 능동적인 역할 분담을 통해 수소 산업 생태계 조성 및 전 주기 안전관리 체계 확립에 협업체계를 기반으로 구축된 안전 벨류 체인을 접목하고 추진 방향과 방안을 제시할 수 있다.

이 부분은 기존의 단편적 안전관리에서 시스템적 안전관리로의 전환점이 될 수 있는 차별화 전략으로 안전 벨류 체인 활성화에 이바지할 수 있다. 벨류 체인의 활성화는 내압 용기 안전 인증을 비롯한 각종 시험, 수소 내압용기를 활용하는 드론이나 노면전차 등 저장용기 기반의 수소에너지를 이용하는 모빌리티 전반에 대한 안전 검사는 물론 기술개발, 규제개선, 국제조화, 안전 체계 구축에 대한 적절한 성과를 달성할 수 있게 할 것이다.

5. 결 론

수소 내압 용기 안전 벨류 체인은 수소경제 활성화라는 정부 정책에 따른 수소전기차의 보급 확대를 지원하고 내압용기 파열사고 제로 유지 등 내압용기 자체의 안전성을 강화하기 위해 추진해야 할 단계별 세부 실행계획을 구체화하여 구축하였으며 실제 적용하는 방법을 검증하고 연구하여 작성하였다.

1) 자동차 제작사는 국민 편익을 위해 수소 전기차량이 정부 지원에도 불구하고 고가(高價)인 점을 고려하여 안전은 확보하되 유지비용 부담을 경감시킬 수 있는 무상점검을 확대해야 한다. 구체적 방안으로는 내압용기 및 부속품 결함 수리를 위한 무상보증기간의 개선(現, 보증 3년 6만 km 또는 기간 연장 4년 4만 km) 검토와 협업을 통한 기술개발이 필요할 것으로 판단된다.

2) 정부와 전문기관은 사업용 대중교통 중심으로 시행하는 현행 내압용기 차량 특별안전 점검을 비사업용 승용차까지 확대하여 정기검사 주기 사각지대에 있는 운행차량에 대한 안전 확보 등 대국민 서비스 차원의 접근이 필요하다.

추가하여 국민 안전을 위해 관련 학회 또는 제작사와의 적극적인 교류 및 협업, 해외 전문기관 견학을 통한 전문 기술 인력의 양성과 유럽 안전기준과의 국제조화가 필요하다.

3) 공단은 수소차 보급 확대 지원 등 정부 정책의 원활한 추진을 위해 용기 제작단계부터 폐기단계까지 안전 벨류 체인을 상시 운영 및 발전시켜 나아가야 하며 관계기관과 협업으로 중장기 로드맵에 의한 R&D, 관련 시설 확충을 통한 검사수요와 공급의 맞춤 전략이 필요하다.

본 연구에서는 수소 내압 용기 안전사고 예방에 큰 영향을 미치는 핵심사업인 검사제도 영역과 기술개발 및 국제조화 등 전문가 회의 또는 안전 협의체의 역할과 기능에 대한 연구를 진행했다. 안전 벨류체인의 구축은 기존의 수동적 운행 안전성에서 탈피하여 민관 간 시스템적 안전체계 확립과 국민불안 제거를 위한 공단의 역할을 강조함으로써 수소전기차의 운행 안전성을 지속적으로 관리할 수 있다는 것을 보여주었다. 향후, 이와 같은 다양한 사업전략을 통해 정부와 지자체, 그리고 산학연이 함께 참여하여 세계수준의 안전기준 마련, 지역별 거점 수소차 충전 및 전용 검사시설 확충에 대한 본격적인 연구가 필요할 것이다.